Ahora, que puedo respirar:

«Son los pacos culiáos, señora. El gas lacrimógeno que tiran es el de uso militar, no tiran cualquier cosa. Y está vencido, todo eso queda en el aire, en el asfalto. Y en los pulmones de los asmáticos, de los que tienen alergias respiratorias. Hoy atendí a otra señora con lo mismo».

Me pasan decadrón y analgésico por vía endovenosa. Me hacen radiografías de pulmón, electrocardiograma y hemograma. Agente exógeno, le dicen. Lloro de dolor en el pecho, en los huesos, ¿me está matando la jaqueca? Estoy en una camilla en la guardia de una clínica de lujo en Santiago de Chile. Me atienden muy amablemente, previo depósito de tarjeta de crédito. Entre 500 y 1000 dólares me dicen. Agradezco tener seguro, ya reclamaré. Lo único que quiero es dejar de llorar de susto y de dolor. "Obstrucción de pulmones y laringe", diagnostican. Repiten: exógeno. Al día siguiente alguien me contará que los médicos están furiosos, hartos de decirles a tantos que al final serían tuertos o ciegos –para siempre– después de que los «pacos culiáos» les dispararan en la cara. Sin asco. Con la misma crueldad con la que los rocían de gases lacrimógenos vencidos, con las que los bañan en partículas de cianuro que los dejan así, como estoy yo, llorando en una camilla para que me devuelvan el aire. Me ponen cuatro bombas

nebulizadoras. Empiezo a respirar despacio. Recuerdo los relatos de la infancia, de mi legendaria casi muerte a los dos años en una playa de Montevideo. En el 76, el mundo se desmoronó: la dictadura y la separación de mis padres me arrancaron el aire adolescente. Hubo que andar con un inhalador en la cartera. Resultó que las alergias se echan a dormir y un día se despiertan. Bastaron tres días en Santiago, sintiéndome cada vez peor, pero con la necesidad de salir a la calle, mirar, hablar con la gente, ser escucha para el silencio roto de tantas y tantas voces hartas, necesitadas de palabra. Ahí estaba, tirada en una camilla, incrédula. «No es la primera vez que trago gas". Quisiera contarle esas escenas en las que mi historia se anuda con la historia de mi país y de mi generación. Toso, lloro y recuerdo fechas, la memoria es una ráfaga. 30 de marzo de 1982, 14 de junio (la noche atroz de Malvinas), el 16 de diciembre y el cuerpo ensangrentado de Dalmiro Flores. Cada vez mi madre me obligaba a salir con el pañuelo, una botellita de agua, los pedazos de limón. Le explico que otras veces había llorado, había tenido diarrea, pero que esto nunca había pasado. "Es que están vencidos –es cariñoso el médico, me habla como si fuera una niña– y estos son otra cosa. A estos les ponen otras mierdas».

Dudé antes de ir a Santiago. La universidad norteamericana para la que trabajo había planeado su reunión anual. Se discutió su conveniencia. La reunión se hizo (en Viña, pálida junto al mar, en los murallones de su costanera se leía «Piñera asesino», se leía «Hasta que valga la pena vivir»). Soy profesora universitaria e investigadora. Hace años que escribo y enseño sobre procesos de memoria en la post dictadura argentina, sobre las retóricas del exterminio en la cultura y la literatura argentinas. Soy escritora, también. Hace un tiempo empecé a enseñar Chile en mis clases: la catástrofe del 73 (cruzada por recuerdos personales, inscripciones y relatos en el Diario Íntimo que escribía a los doce años), los años del neo-liberalismo a sangre y fuego, la transición democrática tan diferente de la nuestra, la comisión Rettig del año 92 y la memoria a medias. Devoré testimonios de sobrevivientes, testimonios fílmicos y literarios. Chile, en lo profundo, fue siempre para mí un misterio. De manera casi infantil cuando repasaba La Batalla de Chile y los bellísimos documentales La Memoria Obstinada y Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, me preguntaba: ¿dónde estará guardado todo esto? ¿En qué rincones, en qué cajoncitos de la memoria? Para nuestras clases medias aspiracionales Chile fue el milagro del orden y el consumo, la posibilidad de pensar un país donde cada negro, cada indio, ocupa el lugar que le pertenece por mandato racial y de clase. Sin choripanes ni planeros, Chile era la tabula rasa donde se escribían los milagros.

Por eso yo quería un par de días en Santiago –mi primer encuentro con ese Chile imaginario de adolescencia nerudiana y espanto dictadorial–. Quería escuchar a su gente, visitar Villa Grimaldi, husmear y pensar en el Museo Nacional de la Memoria. Yo quería, así de refilón, ser parte de su historia. Quería, por qué no, caminar con hermanos "las grandes alamedas" por donde estaría, quizás, pasando el hombre libre que había anunciado Salvador Allende antes de morir.

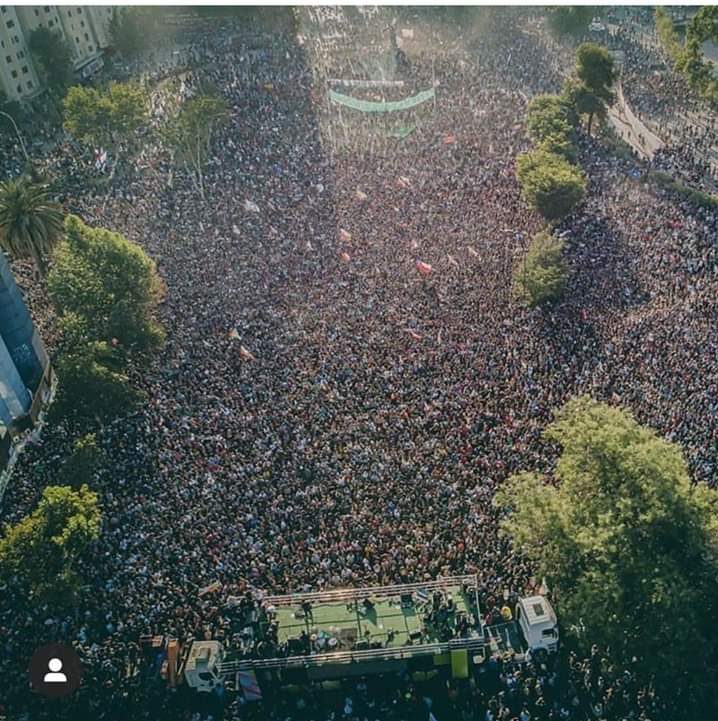

Me habían prevenido: "no vayas a Plaza Italia". No fui a Plaza Italia, pero caminé y caminé kilómetros por el centro de Santiago, los ojos no me alcanzaban para ver. Toda la ciudad, desde el aeropuerto, era un inmenso libro en el que se estaba escribiendo la rabia de décadas. Desde el balcón del departamento en el que me alojé se veían otros balcones: "Renuncia Piñera", «Paco violador». En alguna casa sonaba punk del puro y duro: "romperemos los esquemas de esta puta sociedad". Non Servium. Bienvenida a Chile. A este Chile donde el milagro se hizo trizas. Una pared diría "el neoliberalismo nace y muere en Chile". El chofer que me traía desde el aeropuerto había sido claro: "esto no se acaba. Es lo único que tenemos. Esto no se acaba porque no somos mierda". Choferes y porteros, la gente por aquí: no somos mierda. No es político esto (los políticos son basura, todos comen de esta teta, me dicen): es nuestra lucha y ya. Es dignidad. No somos mierda. No somos mierda. Cerca, miles de mujeres gritan "el violador eres tú". Por las violadas, por las torturadas. Hay algo que ensordece. "No era paz, era silencio", dice un cartel enorme en una esquina. Una amiga alemana me presenta a Felipe, un kinesiólogo jovencísimo que trabaja con las víctimas de la represión. Investiga sobre la tortura y el dolor. Los de antes, los de ahora. Felipe, que socorre a víctimas de las balas, los golpes y la tortura de estos días, sostiene convencido que las prácticas profesionales e institucionales deben estar inscriptas en el horizonte de los derechos humanos. Charlamos largamente sobre el tema, coincidimos en que este tiempo histórico impone ese reclamo: en cualquier profesión, en cualquier práctica. Ese primer día camino kilómetros en el más absoluto olvido de mi cuerpo. Esa noche me desplomo. Al día siguiente casi no respiro. Me arrastro a una librería y salgo con una pila de libros. Abrazo, con amor y temblor, mi ejemplar de INRI, de Raúl Zurita (nos recuerdo siempre en una noche veraniega en las montañas de Vermont. Hablamos entre cervezas de su amor por

Rico Tipo y de nuestra común adoración por Los Caminos de la Libertad, de Sartre). Después de visitar el Museo Nacional de la Memoria el aire se va acabando. Me detengo minuciosamente en cada sala, reflexiono sobre las decisiones de curaduría, los modos de relatar la catástrofe. No puedo evitar pensar en estos temas sin pensar en nosotros, en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Es un bellísimo museo que sin embargo no logra hacerme olvidar los escasísimos condenados por crímenes de lesa humanidad que dio la pos-dictadura chilena. Alguien me

pregunta: "tendría que haber un museo así en Argentina?" No sé qué contestar. Pienso en nuestros sitios de memoria, en el Olimpo, que me es tan familiar por vecindad, por solidaridad militante, por cercanía. Pienso en los cientos de condenados por la justicia argentina.

¿Deberíamos darnos un museo así? ¿Cómo debería hablarnos –institucionalmente—la memoria del pasado? Solamente se me ocurren más y más preguntas. Esa tarde, antes de no poder más, saco la foto que más me conmueve: "1973 se acabó": una larga, conmovedora y fracturada temporalidad.

Después la clínica, el llanto, los huesos que raspan. Y, como en un bello documental de Patricio Guzmán, las estrellas que palpitan en el cielo de Santiago. Dos días después estoy en casa: tos, corticoides, hemorragias nasales. Me llueven los reportes de Amnesty, las denuncias de la CIDH que el gobierno de Piñera ignora. Me traje Chile en los pulmones. Me traje, como en el verso de Zurita, “camposantos de geranios en los ojos. Y el mar que arde, arde sin consumirse”.

Escribo ahora, que puedo respirar.

Hermoso relato . Hasta el tuétano.

Es increíble la represión bestial del Régimen.

Que salven al pueblo chileno, porque haciéndolo salvarán a Chile .

Gracias Sandra por la oportunidad de dar a conocer mi experiencia. Piñeira dice que las noticias sobre la represión son “fake news”. Nunca es “fake” (fingido) lo que se inscribe en el cuerpo. Un abrazo

Conmovedor y visceral relato. La primera persona le añade una mayor fuerza de verdad.