A los domingos a la noche, en mi ciudad natal, se le agregaba otro duelo. Como en tantas terminales de provincias, una escena se repetía. Familias despidiendo a sus hijos. Chicos con tuppers de milanesas o pascualinas. Amigos escoltando el colectivo del que se va, corriendo hasta el primer semáforo para hacerle gestos o mandarle una última joda a los gritos. El tiempo suplementario en las dársenas. Las parejitas: un chape más, una frase encendida. El drama adolescente porque uno de los dos se queda, porque se van a distintas ciudades, porque no pueden, no hay plata, hay parientes estudiando en otro lado, no existe la carrera, porque se termina la vida de hijos y arranca la de las decisiones.

Arranca también el colectivo. Arranca otra vida que no siempre se arma y nos deja algo chuecos. Tenemos 17, 18.

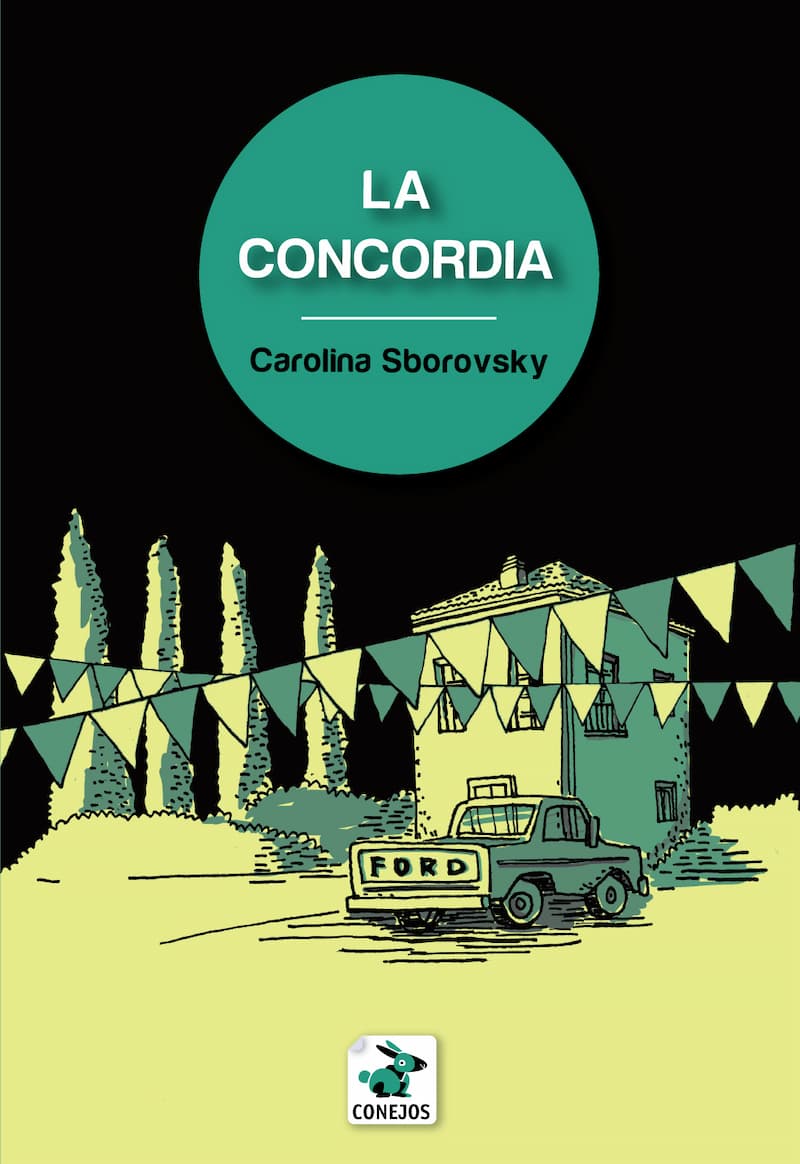

Quizás haya en La concordia un clima de terminal de provincias. Porque cuenta –digo: intenté que contara–, algo sobre la distancia y la extranjería. Algo sobre el diálogo sordo con quienes ya no vamos a entendernos, esas mímicas atolondradas ventanilla mediante. Algo del pasaje a la intemperie de la adultez. De las diferencias de clase que guillotinan los vínculos. Del influjo del lugar. De lo ajenos que somos, siempre, y de lo opacos de los mapas en un país centralista.

Quizás, pienso ahora, La concordia cuente otra cosa que lo que acabo de escribir. En todo caso corre, un poco con torpeza y sobre todo con bastante desesperación, detrás de una pregunta que no puedo dejar de perseguir: ¿cómo vivir juntos?

**

Fragmento:

“Y como reza el dicho, por lo que se refiere a lo que nos moldea o nos deforma, si no es una cosa es la otra. O al menos eso decían mis mayores por ese entonces. Con misterio, sin consuelo, sin acusaciones”

Alice Munro: “Padres”. La vista desde Castle Rock

Le tiemblan los cuádriceps de tan agotada. Un esfuerzo enorme embocarle al bordecito del inodoro de esa YPF rutera para no salpicarse. Concentrada en los rayones de la puerta del baño, se agarra con la vista a un punto fijo para ayudar al equilibrio. Con una birome de furia alguien había punzado Fernanda Lilian pereyra Negra catinga, y más abajo, en fibrón verde, Frente Correntino awante el Tato. Al escurrirse las manos, Inés ve en el espejo los huecos marrones de sus ojeras, y después vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en el auto junto a Daro, su novio, que sostiene el volante. Se hunde en el asiento, le acaricia la pierna sin mirarlo, y en algún momento algo arranca.

Para volver a la estancia desde la última señalización cercana de Cuatro Bocas hay que encontrar el tramo de una antigua vía ya deshecha y de ahí tomar el cruce con un camino empalizado que desemboca en la Ruta 14. Después es más fácil. Otra opción es dar con una interprovincial que la bordea, pero Daro le desconfía a las rutas regionales. Entonces el auto se monta por la huella seca, cada tanto salta con los bodoques de barro endurecido, y en su interior rebotan las cabezas contra el techo y los respaldos. Inés siente en el pelo el olor dulzón de los chorros de humo que la empalagaron durante toda la fiesta. También un resto de transpiración ajena y aire viejo.

En el asiento de atrás, Olivia se esmera por dar conversación a pesar del cansancio y la borrachera apenas disuelta. No importa de qué, hay que sostener una charla, y sobre todo evitar dormirse para no contagiarle las ganas al que maneja, ese pestañeo que puede ser fatal. Al lado de Olivia, el alemán había caído estropeado, la cabeza contra el respaldo del asiento delantero. Demasiado para él. Llevaba apenas un día y medio metido en ese mundo de campo caluroso y acento trabado. Fue el único en la fiesta vestido con camisa a cuadros. La mayoría de los invitados le sonreía o le golpeaba el brazo, los hombres lo encerraban en un gancho de cariño, le preguntaban si ya había estado antes en Corrientes, qué partes del país conocía, si así se había imaginado, qué distinto, nada que ver la gente, que lo que necesite, este cordero mejor que el patagónico, qué bien cómo se da maña para hablar el castellano, ¿conocía la canción?, que qué bailan allá en los casamientos, o si nomás se emborrachan.

Un chorro naranja empezaba a enfurecer el cielo. Eran las cinco y media, clareaba. No convenía hacer pis entre los pastizales de los alrededores al galpón donde se celebraba el casamiento porque se veía, y el baño de la fiesta, ya en fin de fiesta, estaba todo barroso. Mejor subirse de una al auto y frenar en la estación de servicio, decidieron. Es ahí donde Inés lee: Fernanda Lilian pereyra Negra catinga, y otra vez cuando está de vuelta en el auto escucha que quienes siguen despiertos intentan conversar. Cree que también ella dice cosas, o al menos aporta con la cabeza, que se deja repiquetear contra la ventanilla. Afuera hay árboles pinchudos, unas ramas ensortijadas, las vías sin aparecer, el camino que se ablanda. Los restos de esa fiesta son un barullo zumbón, de colita rutera. Tieso con su mentón en ángulo recto, Daro es el único al mando de algo. Su voz se vuelve música de fondo. Inés lo mira agarrado al volante, una ráfaga. Los ojos lisos. Otra vez esa pátina vidriosa, la mirada resbaladiza de muñeco. Inés dice algo, algo que se le suelta desde alguna otra parte, y se desnuca del sueño.